Die industrielle Produktion steht vor der Herausforderung, immer komplexere Prozesse in Echtzeit zu steuern und gleichzeitig flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Klassische KI-Modelle wie LLMs stoßen hier an ihre Grenzen, da sie weder Live-Daten nutzen noch eigenständig Aktionen im Betrieb auslösen können. KI-Agenten schließen diese Lücke: Sie kombinieren Sprachmodelle mit Speicher, Werkzeugen und Schnittstellen, um Entscheidungen zu treffen, Abläufe zu koordinieren und direkt im Unified Namespace (UNS) zu agieren. Dadurch eröffnen sie neue Möglichkeiten für Automatisierung, Effizienzsteigerung und eine intuitive Mensch-Maschine-Interaktion in der Fabrik.

Was ist ein KI-Agent?

Seit längerer Zeit stehen Large Language Models (LLMs) im Zentrum der KI-Diskussion. Diese Foundation Models sind mit großen Datenmengen trainiert und fungieren als leistungsstarke Textvorhersage-Engines: Sie nehmen eine Eingabe entgegen und erzeugen eine einmalige Antwort. Für industrielle Anwendungen ergeben sich jedoch zwei gravierende Einschränkungen:

- Kein Echtzeitzugriff: LLMs können nicht direkt auf aktuelle Maschinendaten, Sensorwerte oder externe Systeme zugreifen.

- Statisches Wissen: Neue Fakten oder Domänenkenntnisse erfordern ein erneutes Training – ein ressourcenintensiver und langsamer Prozess.

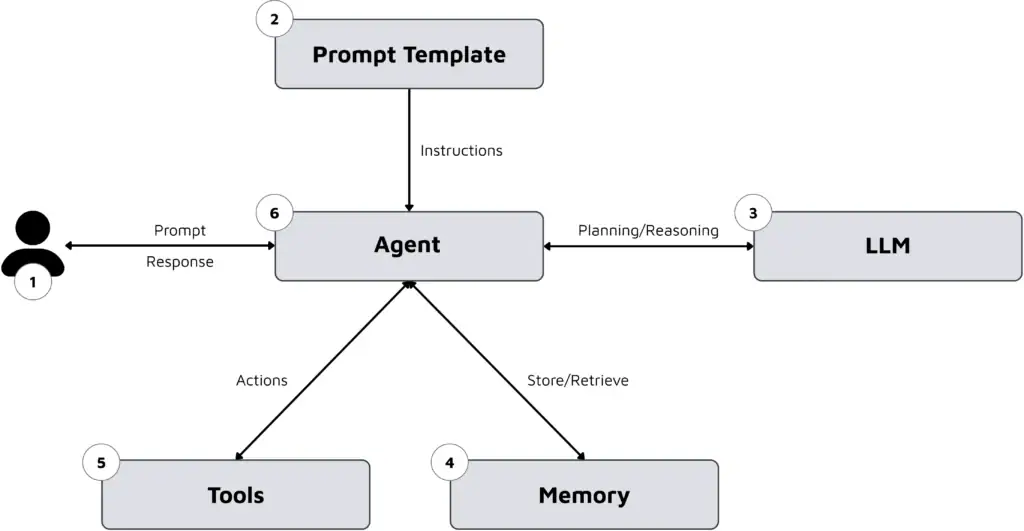

Hier setzen KI-Agenten an. Sie nutzen LLMs als eine von mehreren Komponenten:

- Benutzer-Eingabe: Menschliche Eingaben, z. B. Fragen oder Befehle, welche den Agenten starten.

- Prompt Template: Vorgefertigte Anweisungen, die den Input standardisieren und so für wiederholbare, konsistente Abläufe sorgen.

- LLM (Large Language Model): Sprachmodell, das Texte versteht und generiert. Es liefert das sprachliche und semantische Fundament, ist aber ohne zusätzliche Komponenten statisch.

- Speicher (Memory): Kurz- und Langzeitspeicher, in dem der Agent Informationen ablegt, wieder abruft und so über längere Prozesse kontextbewusst agieren kann.

- Werkzeuge (Tools): Externe Systeme (z. B. APIs, Datenbanken, Steuerungssysteme), die der Agent nutzen kann, um Daten abzufragen, Aktionen auszuführen oder mit Maschinen zu interagieren.

- Agent: Der zentrale Knotenpunkt, der alle Komponenten verknüpft, Entscheidungen trifft und Abläufe steuert.

Das Schaubild verdeutlicht diesen Unterschied: Ein KI-Agent im Unified Namespace (UNS) empfängt Eingaben von einem Benutzer, interagiert mit einem LLM und ist gleichzeitig mit Werkzeugen und einem Speicher verbunden. Auf diese Weise kann er nicht nur Informationen verarbeiten, sondern auch Aktionen ausführen, Daten ablegen und später wieder abrufen. Damit entwickeln sich KI-Agenten von reinen Sprachmodellen zu aktiven Systemen. Diese können nicht nur Antworten generieren, sondern Daten konsumieren, Entscheidungen treffen und Aktionen im Betrieb koordinieren. Kurz gesagt:

- LLM = statisches Wissensmodul, das Text generiert.

- KI-Agent = dynamisches Handlungssystem, das LLMs kombiniert mit Logik und Schnittstellen, um in der realen Produktionsumgebung wirksam zu agieren.

Praxisbeispiele in der Fabrik

KI-Agenten in der Fabrik gehen über die Erkennung von Problemen oder Optimierungsmöglichkeiten hinaus – sie können auch Folgemaßnahmen innerhalb definierter Sicherheits- und Betriebsgrenzen initiieren und koordinieren. Sie unterstützen die Interaktion in natürlicher Sprache, sodass Bediener problemlos den Status abfragen, „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchspielen oder Maßnahmen bestätigen können. Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie sich diese Fähigkeiten in reale Vorteile umsetzen lassen.

1. Vorausschauende Wartung mittels KI-Agent

Vorausschauende KI überwacht Gerätedaten in Echtzeit, um frühe Anzeichen potenzieller Ausfälle zu erkennen (z. B. subtile Veränderungen der Vibrations- oder Temperaturmuster). Beispielsweise kann die KI Sensordaten von rotierenden Anlagen verfolgen. Wenn ein Lagerausfall in 42 Stunden vorhergesagt wird, kann der KI-Agent einen Arbeitsauftrag im CMMS erstellen, die Beschaffung des Ersatzteils veranlassen und den Reparaturplan koordinieren. So wird sichergestellt, dass das Problem behoben wird, während der Betrieb effizient weiterläuft.

Unterschied zur heutigen KI: Herkömmliche Tools für die vorausschauende Wartung sind weitgehend einstufig. Sie können zwar Anomalien erkennen und Warnmeldungen ausgeben. Allerdings sind sie auf Menschen angewiesen, um über die nächsten Schritte zu entscheiden und Maßnahmen durchzuführen. Ein KI-Agent erweitert dies, indem er die Situation bewertet, die optimale Reaktion auswählt und die Folgemaßnahmen systemübergreifend koordiniert. Mit anderen Worten:

- Heutige KI = „Hier ist ein Problem, das Sie überprüfen sollten.“

- KI-Agent = „Hier ist ein Problem; bitte bestätigen Sie die geplante Reparatur und die bestellten Teile. Das Wartungsprotokoll ist bereits aktualisiert.“

2. KI-Agent gestützte Qualitätskontrolle

Der KI-Agent überprüft Produkte in Echtzeit während der Fertigung, erkennt Unregelmäßigkeiten und leitet umgehend Korrekturmaßnahmen ein. Beispielsweise können Rohbilder und Prozessparameter aus SPSen angebunden werden. Der KI-Agent führt beide Datenquellen zusammen, um das Inspektionsmodell dynamisch zu verfeinern und die Fertigungsgenauigkeit in Echtzeit zu verbessern. Dies reduziert Ausschuss, minimiert Nacharbeit und erhöht die Produktionseffizienz.

Unterschied zur heutigen KI: Herkömmliche Bildverarbeitungs-KI kann Fehler erkennen und in einigen Fällen Modelle im Laufe der Zeit neu trainieren. Allerdings in der Regel als eigenständiges System. Folgeaktionen – wie die Anpassung von Maschinenparametern oder die Aktualisierung von Qualitätsprotokollen – erfordern oft manuelle Eingriffe. Ein KI-Agent erweitert dies, indem er die gesamte Reaktion über verbundene Systeme hinweg koordiniert. Mit anderen Worten:

- Die KI von heute = „Dieses Produkt hat einen Defekt; jemand sollte den Prozess überprüfen.“

- KI-Agent = „Dieses Produkt hat einen Defekt; ich habe die Prüfparameter angepasst, das Qualitätsprotokoll aktualisiert und den Linienleiter zur Bestätigung benachrichtigt.“

3. Dynamischer KI-Planungsagent

Ein dynamischer Planungsagent aktualisiert Produktionspläne automatisch in kurzen Intervallen. Zum Beispiel können Agenten alle paar Minuten Anpassungen auf Grundlage des aktuellen Anlagenstatus, der Materialverfügbarkeit und sich ändernder Produktionsprioritäten vornehmen. Dadurch bleibt die Planung flexibel und kann auf Echtzeitbedingungen reagieren, was einen optimierten Durchsatz, eine bessere Ressourcennutzung und kürzere Durchlaufzeiten ermöglicht.

Unterschied zur heutigen KI: Herkömmliche Planungswerkzeuge, selbst wenn sie KI-gestützt sind, basieren in der Regel auf periodischen Batch-Aktualisierungen oder manuellen Eingaben durch den Planer. Sie können zwar optimierte Zeitpläne vorschlagen, aber menschliche Bediener müssen die Änderungen koordiniere. Ein KI-Agent erweitert dies, indem er kontinuierlich Live-Daten überwacht, den Zeitplan automatisch neu berechnet und Aktualisierungen direkt an das MES weiterleitet. Mit anderen Worten:

- Die KI von heute = „Hier ist ein besserer Zeitplan; vielleicht möchten Sie ihn anwenden.“

- KI-Agent = „Hier ist der aktualisierte Zeitplan; ich werde ihn nach Ihrer Bestätigung mit MES, ERP und den Liniensteuerungen synchronisieren.“

Herausforderungen beim Einsatz in der Fabrik

Der erfolgreiche Einsatz von KI-Agenten in der Fabrik hängt von der Erfüllung einer Reihe wichtiger Voraussetzungen ab:

1. Integration von Legacy Systemen: KI-Agenten benötigen Echtzeitdaten aus allen relevanten Systemen (z. B. Maschinen und IT-Systeme). In Brownfield-Umgebungen erschweren proprietäre Protokolle und fehlende Schnittstellen den Zugriff.

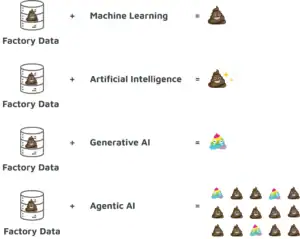

2. Datenqualität: Nur konsistente und kontextreiche Daten liefern verlässliche Ergebnisse. Fehlerhafte oder unstrukturierte Inputs führen unweigerlich zu unzuverlässigen Ergebnissen. Unabhängig von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Modelle gilt wie bei allen KI Evolutionsstufen: „Garbage in, garbage out“.

3. Grenzen und Kontrollmechanismen: KI-Agenten benötigen klar definierte Aufgaben und strikte Leitplanken, um vorhersehbar und sicher zu agieren. Ergänzend sind Monitoring-Tools, Audit-Logging und Eingriffsmöglichkeiten erforderlich, damit Bediener jederzeit Transparenz haben und kritische Entscheidungen freigeben können.

4. Natürliche Sprachinteraktion: Die Möglichkeit, Agenten per natürlicher Sprache zu steuern, erhöht die Nutzerakzeptanz. Gleichzeitig erfordert dies robuste Sprachverständnis-Modelle, um Fehlinterpretationen von Bedienereingaben zu vermeiden – ein zentrales IT/OT-Sicherheitskriterium.

5. Rechenressourcen und Infrastruktur: KI-Agenten benötigen performante Hardware und eine stabile Infrastruktur – oft mit Edge- und Cloud-Komponenten. Fehlende Ressourcen führen zu Latenzproblemen, begrenzter Skalierbarkeit und potenziellen Ausfällen in kritischen Produktionsprozessen.

KI-Agenten im Unified Namespace (UNS)

Ein UNS ist eine zentralisierte, strukturierte Datenarchitektur, die Echtzeitinformationen aus der gesamten Fabrikumgebung in einer einzigen, zugänglichen Quelle (Single-Source-of-Truth) zusammenfasst. Maschinen, SCADA, MES, ERP, AGVs und sogar Gabelstapler veröffentlichen ihren aktuellen Status und Ereignisse im UNS, wo sowohl Live- als auch historische Daten in einem einheitlichen, organisierten Format verfügbar sind. Lesen Sie hier mehr dazu.

Damit ist der UNS für KI-Agenten die ideale Grundlage. Anstatt fragmentierte Daten aus isolierten Systemen abzurufen, kann der Agent einheitliche Echtzeit-Streams abonnieren und darauf reagieren – was schnellere, genauere Entscheidungen und eine optimierte systemübergreifende Koordination ermöglicht. Was früher komplexe, maßgeschneiderte Integrationen und umfangreiche technische Anstrengungen erforderte, kann nun über eine einzige, standardisierte Schnittstelle erreicht werden.

Schritte zur Implementierung von KI-Agenten im Unified Namespace (UNS)

Die Umsetzung von KI-Agenten im Unified Namespace (UNS) erfordert klare Ziele, saubere Datenmodelle und eine sichere Architektur. Die folgenden Schritte zeigen, wie ein Agent auf Basis des UNS geplant, aufgebaut und erfolgreich betrieben werden kann.

Schritt 1: Ziel & Scope definieren

Jede Implementierung eines KI-Agenten beginnt mit einer klaren Zieldefinition. Nur wenn Nutzen, KPIs und Anwendungsgrenzen eindeutig beschrieben sind, kann der Agent gezielt entwickelt und erfolgreich eingesetzt werden. Beispiel Planungsagent:

- Business-Ziele: Termintreue ↑ (95 % On-Time Delivery), Durchlaufzeit ↓, WIP ↓ (20 % WIP), OEE ↑, Rüstzeiten ↓ (-15 % Wechselzeiten), Planstabilität ↑.

- Scope des Agents: kurzfristige Feinplanung (0–72 h), Sequenzierung, Eilauftrags-Einsteuerung, Engpass-Entlastung, Simulation „Was-wäre-wenn“.

- Systemgrenzen: Agent liest Status & Stammdaten (UNS/ERP/MES), schreibt neue Reihenfolgen/Startzeiten als Vorschlag an MES/Dispatcher (zuerst read-only → Human-in-the-Loop Freigabe).

Schritt 2: Anforderungen & Rahmenbedingungen festlegen

Nach der Zielsetzung sollten die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen erarbeitet werden. Hierzu zählen Leistungskennzahlen, Systemgrenzen und regulatorische Vorgaben, die den sicheren Betrieb ermöglichen. Beispiel Planungsagent:

- Funktional: Reaktion auf Maschinenstörungen, Einplanung von Eilaufträgen, Simulation von Alternativszenarien.

- Nicht-funktional: Planungsdauer < 60 s, 24/7 Verfügbarkeit, Auditierbarkeit, deterministische Wiederholbarkeit.

- Compliance: Werks-IT-Richtlinien.

Schritt 3: Daten & Wissen strukturieren

Ein KI-Agent benötigt Zugriff auf konsistente Echtzeitdaten sowie historische Daten. Echtzeitdaten müssen im Unified Namespace (UNS) so modelliert werden, dass der Agent diese Informationen effizient mit historischen Daten verknüpfen kann. Beispiel Planungsagent:

- Datenquellen:

- UNS: Aktuelle Maschinenzustände, Aufträge, Wartungsfenster, Schichtpläne

- SQL DB: Rüstmatrizen

- Relevante UNS-Topic Beispiele:

- factory/{site}/{area}/{cell}/state (Maschinenstatus)

- factory/{site}/{area}/{cell}/{asset}/maintenance/schedule (Wartungsfenster)

- factory/{site}/{area}/planning/orders/{orderId} (Aufträge)

- factory/{site}/{area}/planning/shifts/{shiftId} (Schichten)

- Payloads: JSON-Objekte für Aufträge, Maschinenzustände etc.

Schritt 4: Architektur definieren

Die Architektur bestimmt, wie der Agent aufgebaut ist, welche Komponenten beteiligt sind und wie Datenflüsse kontrolliert werden. Dabei geht es auch darum, klare Sicherheitsmechanismen einzuziehen. Beispiel Planungsagent:

- Agent-Core (LLM): plant, erklärt, orchestriert Tools.

- Solver: CP-SAT/MILP/Heuristik (z. B. OR-Tools) für Sequenzierung und Rüstoptimierung.

- Gateway: UNS-Client, SQL-Adapter.

- Sicherheit: Schreibrechte nur für UNS Topic …/planning/proposals/…

- Observability: Tracing von Prompts, Solver-Eingaben/Ausgaben, KPI-Metriken.

Schritt 5: Modell- & Prompt-Design

Damit der Agent konsistent arbeitet, muss er über Prompts und Tools geführt werden. Guardrails sichern ab, dass er nur im vorgesehenen Rahmen agiert. Beispiel Planungsagent:

-

- System-Prompt: Rolle „Planungsagent“ mit klaren Optimierungszielen (1. Termintreue, 2. Rüstwechsel minimieren, 3. WIP minimieren).

- Tools:

- read_uns (topics) zum Auslesen von Daten aus dem UNS

- solve_schedule (orders, resources, changeovers, objectives) zur Übergabe der Daten an einen Optimierungssolver

- publish_proposal (schedule, rationale, kpiDelta) zur Veröffentlichung des neuen Produktionsplans in einem UNS Topic

- Guardrails: nur Vorschläge, keine direkten Maschinenbefehle; Pflicht-Eskalation bei großen Terminverschiebungen.

Nach der Konzeption folgt die praktische Umsetzung: Zunächst wird ein Prototyp in einem klar abgegrenzten Szenario getestet, um den kompletten Datenfluss realistisch zu erproben. Anschließend sichern umfassende Tests, Pilotphasen und klare Fallbacks einen stabilen Betrieb. Im laufenden Einsatz sorgen Monitoring, regelmäßige Datenaktualisierungen und KPI-Überwachung für eine gleichbleibend hohe Planungsqualität. Transparente Dokumentation, Audit-Trails und menschliche Aufsicht gewährleisten zudem Vertrauen, Compliance und Sicherheit beim Einsatz des KI-Planungsagenten im Unified Namespace.

Best Practices für UNS-basierte KI-Agenten

Die effektive Implementierung von KI-Agenten in industriellen Umgebungen hängt stark von der Einrichtung einer robusten und standardisierten Datenbasis ab. Die Befolgung bewährter Best Practices gewährleistet einen zuverlässigen, skalierbaren und sicheren Betrieb innerhalb einer Unified Namespace-Umgebung:

| # | Best Practice | Beschreibung |

|---|---|---|

| 1 | Single-Source-of-Truth | Einheitlicher Kommunikationsstandard (z. B. UNS) für alle Systeme zur konsistenten Datenbereitstellung. |

| 2 | Datenqualität & -integrität | Einheitlicher Kommunikationsstandard (z. B. UNS) für alle Systeme zur konsistenten Datenbereitstellung. |

| 3 | Least Privilege | Lesezugriff weitgehend, Schreibzugriff ausschließlich auf autorisierte Endpunkte. |

| 4 | Daten mit Kontext | Ergänzung um Metadaten (Zeitstempel, Geräte-ID, Standort) für Nachverfolgbarkeit und KI-Interpretation. |

| 5 | Security-by-Design | Einsatz von Verschlüsselung, Authentifizierung und Zugriffskontrollen im gesamten Stack zum Schutz sensibler Daten. |

| 6 | Human-in-the-Loop (HiTL) | Manuelle Freigabe bei kritischen oder irreversiblen Aktionen. |

| 7 | Guardrails | Inhalts- und Aktion Whitelists, Policy-Checks vor „riskanten“ Schritten. |

| 8 | End-to-End-Tracing | Durchgängige Nachverfolgung von Prompts, Tool-Calls und Entscheidungen. |

| 9 | Drift-Management | Monitoring von Agent-Drift, Erkennung sowie regelmäßige Re-Indexierung/Updates. |

| 10 | Audit-Trails | Reproduzierbarkeit aller relevanten Entscheidungen (Inputs, Seeds, Parameter). |

Fazit

KI-Agenten im Unified Namespace (UNS) verbinden die Leistungsfähigkeit von LLMs mit Echtzeitdaten, Tools und klar definierten Prozessen. Damit heben Agenten industrielle KI auf die nächste Stufe. Sie ermöglichen nicht nur die Analyse, sondern auch die aktive Koordination von Abläufen in Produktion, Qualität und Instandhaltung. Entscheidend für den Erfolg sind jedoch eine robuste und konsistente Datenbasis, klare Rollen- und Sicherheitsmechanismen sowie die Einbindung des Menschen in kritische Entscheidungsprozesse. Wer diese Best Practices beachtet, schafft die Grundlage für zuverlässige, skalierbare und vertrauenswürdige KI-Agenten, die echten Mehrwert in der Fabrik von heute und morgen liefern.